装修造价控制秘籍:从设计到施工的全程管理

装修是一场与预算博弈的战争。数据显示,超过70%的业主在装修完成后遭遇预算超支,其中近半数超支幅度高达30%以上。如何在追求品质与把控成本之间找到平衡?关键在于建立从设计到施工的完整造价控制链,用系统化思维打破传统装修的“黑洞式”消费陷阱。

一、设计阶段:预算锚点的精准设定

装修造价失控的根源,往往始于设计环节的“理想主义”。设计师天马行空的创意固然重要,但以预算为导向的设计优化才是控制成本的核心。建议业主在方案确认前完成三件事:

- 明确功能优先级,区分“必要需求”与“美学需求”,例如将储物空间规划置于装饰性背景墙之前;

- 要求设计师提供主材用量清单,通过计算瓷砖、地板等基础材料的铺贴面积,提前锁定材料成本;

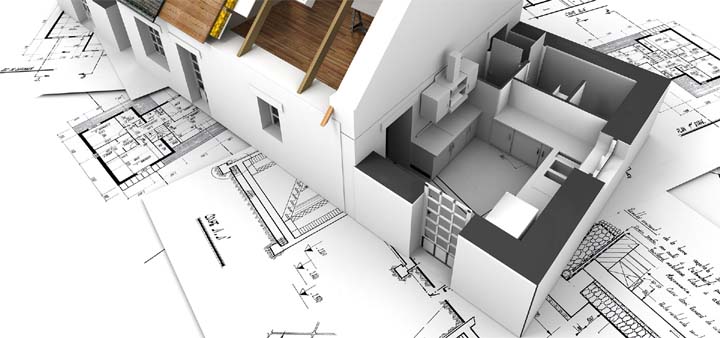

- 采用BIM技术模拟施工,借助三维模型预判管线走向、墙体拆改等隐蔽工程,避免后期返工造成的费用激增。

某案例中,业主通过优化吊顶设计方案,将原本复杂的多层跌级吊顶改为局部线性灯带设计,节省了1.8万元木工费用,同时保持了空间层次感。

二、材料采购:价格与品质的动态平衡

材料支出通常占装修总成本的40%-60%,但盲目追求“高端进口”或“全网最低价”都可能引发造价失控。科学的采购策略应包含三个维度:

- 建立材料分级制度:将瓷砖、卫浴等高频使用材料划分为A类(品牌核心品)、B类(渠道专供款)、C类(工程特价款),通过组合采购降低整体支出;

- 活用比价工具:利用装修类APP的“材料价格地图”功能,对比同城5公里范围内经销商报价,部分辅材可通过工厂直采减少中间商差价;

- 把握采购节奏:在618、双11等电商大促期间集中采购灯具、五金等标准化产品,而定制类产品(如橱柜、门窗)则需预留45天生产周期,避免工期延误。

关键提醒:警惕“低价套餐”陷阱,某些全包套餐中标注的“品牌材料”可能为工程特供型号,实际性能与零售款存在差异。

三、施工阶段:动态监控与风险预判

施工现场是造价控制的主战场。经验表明,施工误差导致的成本损耗可达总预算的12%。建议采用“三维管控法”:

- 工序标准化:要求施工方提供《工艺验收节点表》,重点监控水电开槽深度、防水涂刷高度等易偷工减料环节;

- 耗材数字化:通过“云监理”平台实时记录水泥、腻子粉等消耗量,对比理论用量与实际用量,偏差超过15%立即预警;

- 变更流程化:任何设计调整必须经业主、设计师、项目经理三方签字确认,并评估对工期和造价的影响。例如,某工地因临时增加地暖铺设,导致地面找平层厚度增加2cm,最终通过压缩吊顶高度平衡了层高,避免整体方案推翻重做。

四、隐蔽工程:看不见的成本决胜点

水电改造、防水工程等隐蔽项目虽只占装修费用的20%,却贡献了80%的后期维修成本。控制要点在于:

- 采用点对点布线取代横平竖直,缩短管线路径可降低10%-15%材料损耗;

- 使用PE-Xc地暖管替代传统铝塑管,在同等采暖效率下,每平方米管道成本降低40元;

- 推行分层验收制度,在防水层闭水试验、电线绝缘测试等关键节点留存影像资料,规避质量纠纷引发的二次支出。

五、变更管理:成本防线的最后堡垒

据统计,装修过程中平均发生3.2次设计变更,每次变更可能引发2%-5%的预算上浮。建立有效的变更控制机制需做到:

- 设立变更审批阈值,单项变更费用超过总预算1%需启动多方评估;

- 采用替代方案对冲法,如因墙面造型调整增加费用,可通过取消装饰性踢脚线进行平衡;

- 引入价值工程(VE)分析法,对变更方案进行功能系数与成本系数的量化对比,优先保留性价比最高的选项。

装修造价控制本质上是一场精细化管理革命。从设计方案的价值挖掘到施工过程的数据穿透,每个环节都需要建立量化的成本控制模型。当业主能够用“制造业思维”看待装修工程,把每一分预算都转化为可测量的功能价值时,品质与成本的共生就不再是空中楼阁。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。